世界不是平的

>> 2009/01/26

或者說,有些地方比別的地方更不平...

剛剛注意到一個舊聞,歐盟執委會和世界銀行在 2008 年末,為了世銀年度的 2009 世界發展報告,製作了一張地圖。圖上顏色越深的地方,表示從當地到主要都市之間所需的交通時間越長,可以參考圖下的刻度表。

即使是在這個年代,我們依然可以看到,世界並不是平的。有的地方就是比較孤立,更容易被與世隔絕。即使是在台灣,如果你點大圖的話,也可以看到中央山脈附近的交通依然很不方便。 Read more...

可以託六尺之孤,可以寄百里之命,臨大節而不可奪也。

或者說,有些地方比別的地方更不平...

2000 年陳水扁上台,包括核四停建等等一堆狗屁倒灶的事情通通來。股市狂跌經濟不景氣,政府都說是因為國際環境不好。總之就是不會告訴你,全球股市從 2002 年開始復甦後,各個國家漲翻天,只有台灣還在原地踏步。

2008 年馬英九上台,沒多久之後「金融海嘯」的劇碼上演。一樣股市狂跌經濟不景氣,但是政府還是告訴你是因為國際環境不好。總之就是不會告訴你,台灣在亞洲國家裡面表現敬陪末座。

政府沒告訴你的是這張圖:

把頭埋在沙子裡面,不代表問題就解決了。

今天看到個有趣的標題,「金融資產損失 可暫不列帳」。看到有點傻眼,國際會計準則委員會簡直就是昭告天下:「大家準備一起來做數字美化帳面吧!」在這種局面下,財務報表數字還有什麼參考價值?

我想很多人可能不太了解這是什麼意思。講白一點,這種意思等於是說,以美國為首的國家,他們會計編列帳目的準則,可以暫時不用把金融資產的損失,列入帳面損失。講的更白,就是告訴他們:你們目前股票或是金融投資賠的錢,只要還沒認賠殺出,全部都可以假裝沒有損失!沒賣出就沒賠錢!這種做法唯一的目的很明顯,就是美化財務報表的數字。讓許多自以為「選股重視基本面」的人,看了財務報表以為買到好公司,等到事情爆發了才知道原來是地雷股,因為這些損失全部都沒有揭露在財報上面。而且這還是國際會計準則公開說許可的做法!

真讓人難以置信。會計帳目編列本來就是為了讓人可以客觀的看出公司的財務狀況。現在國際會計準則都公然允許大家做數字美化帳面了,將來財務報表還有什麼可信度可言?

金融資產損失 可暫不列帳Read more...

【經濟日報╱記者李淑慧/台北報導】

2008.10.15 02:43 am

國際會計準則委員會(IASB)昨(14)日突然發布新的會計準則,允許列在「交易目的」項下的金融資產,在某些條件下可以重新分類到「非交易目的」。這項修正案等於為陷入困境的全球金融機構解套,其巨大的投資損失將可不必反映在損益表。

金融資產重新分類後,這允許金融機構的資產可以暫時不必以市價來評價,虧損壓力將大幅獲得紓解。國內多家壽險公司包括國泰人壽、宏泰人壽等,在第一時間就取得國際會計準則委員會所修正的內容,趕緊拿給會計部門研商。

金管會昨天也收到這份新的會計準則,由於國內實施的34號公報是依據此準則訂定,金管會副主委吳當傑表示,已經請會計研究發展基金會研究,基於與國際會計準則接軌的立場,台灣很有可能跟進。

雷曼兄弟倒閉引發全球金融危機,不少人都認為,除了銀行本身的財務槓桿太高、過度投資之外,34號公報也是促成金融機構倒閉的重要原因。

華爾街日報不久前剛報導歐盟打算修改按照公平市值計算的會計準則,主要是因為銀行以市值評價旗下的資產,導致銀行在全球金融風暴下不得不提列鉅額的虧損。

國際會計準則委員會並未經過徵詢外界意見等正常程序,昨天就突然發布修改會計準則的消息,且新規定追溯自到7月1日開始適用,讓外界相當震驚。

金管會官員表示,在全球金融危機下,如果還按照公平市價來評價其下資產,恐會讓金融市場失序。尤其證券化商品並無流動性,市價已經不是那麼客觀。

美國國會已經授權給美國證管會,可以暫時終止美國157號公報,也就是以市價評價金融資產的準則。

國際會計準則委員會也跟進美國作法,允許在某些條件下,掛在「交易目的」項下的金融資產,可重新分類到「非交易目的」(「備供出售」或「持有至到期」)。這將允許金融機構的資產評價損失可以暫時不必列入損益表,虧損壓力將可大幅獲得紓解。目前34號公報不允許企業任意更改會計項目,掛在「交易目的」項下絕不能改掛到其他項目,否則就有操縱損益嫌疑。

官員表示,國際會計準則委員會修改會計準則,當然希望全球金融機構可以安度這次的危機,但為了避免業者趁機操縱損益,一定會訂定相當嚴格的條件,符合條件者才能重新分類資產項目。

全球市場跌跌不休,昨晚道瓊又跌 668 點。周五亞股開盤應聲 all 趴,香港恆生大跌千點,日本股市也一度停止交易。

現在的局面,金融機構連鎖倒,牽動股票市場連續重挫,逼迫持有證券的人賣出換現,更進一步導致資金緊俏,讓金融機構與企業的籌資更形困難。從今天的這個新聞,我們可以稍微看出問題的嚴重性。

今年六月間,傳出著名的私募基金黑石,即將購買上海長壽商業廣場的 90% 股權。當時也是業界一大盛事,不只是因為黑石名氣響亮,而且也是代表黑石對上海商業不動產投下的信心票,相當具有指標意義。沒想到不到四個月後的現在,卻傳出因為金融危機週轉不易,黑石在長壽的投資案尾款未能付清,目前陷入「延宕」的局面。

真是相當諷刺的局面。黑石是私募基金界最大的龍頭之一,不只曾在去年市場的高點把部分股權 IPO 變現,而且之前釋股給中國政府更賺了不少。即便是在八月風雨飄搖之際,Economist 的 Briefing 也在討論私募基金出面協助市場的可能性,因為除了巴菲特以外,似乎他們才是手上還有流動現金的王者。

現在,十二點的鐘聲過後,南瓜馬車不見了。我們才知道原來他們現在手上的現金也不夠,連自己的投資款都付不出來。當曾被 Fortune 喻為 "King of Wall Street" 的人都在搶現金的時候,似乎也暗示了我們現在的局面到底有多嚴重。

最近股市跌跌不休,有些傢伙就開始趁火打劫。這些人,對政府的態度基本上很機車。擺明了就是「你不降遺產稅,我就不匯錢回來,你就等著股市一直跌吧你!」這種嘴臉看了就討厭。偏偏我們的政府果然是小孬孬,為了祈求股市暫時止跌什麼都願意,看來已經準備買帳了。

今天相關的報導頗多,只節錄中時的報導如下:

金融風暴強襲,總統府財經諮詢小組昨日開會達成共識,建議行政院應調降遺產稅與贈與稅至一○%,以吸引台資從海外回流,填補外資撤出的資金缺口。代表出席賦改會的金管會委員劉啟群昨表示,為打造亞太金融中心,金管會做了很多模型研究,發現遺贈稅率只降到廿%效果有限,降到零%又有社會接受度的問題,才會有十%的數字出爐。股市只是經濟的櫥窗。救股票不是重點,把經濟搞好才是重點。我想不通,台灣的經濟搞不好,跟這些錢回不回來有什麼關係?當年台灣經濟起飛的時候,有降遺產稅嗎?香港和新加坡把這些稅率壓的低,但是這波金融風暴他們難道就躲過了嗎?遺產稅本來就已經是「暴斃稅」了,只有暴斃的富人才會被正常的徵收些,難道現在還要為他們大開方便之門?那台灣的賦稅公平又在哪裡?

蔣經國之後,台灣在經濟發展上就沒有了vision,再也沒有見到具有前瞻性思維的領袖。馬英九上台,為人們帶來了希望,提供了遐想的空間,但是並沒有給掙扎中的台灣經濟提供一個轉型戰略。沒有整體的戰略,政策往往缺乏重點,缺乏連貫性,它們的長期效果多數時候並不理想。用降低遺產稅來刺激經濟,就好比拿艾草來治療肺結核一樣,沒什麼幫助。只有那些乘機趁火打劫的人可以從中取利。早在馬英九上台前,我就說過,「未來國際市場如此險惡,新政府能不能成功 deliver 競選承諾,倒是難說的很。看來蕭萬長,接下來幾年可不輕鬆了。」以目前政府的作為看來,不止是難說的很,恐怕是緣木求魚了。台灣的老百姓,也只能自求多福了吧。 Read more...

筆者看來,馬英九的兩岸政策屬平面鋪開,內容繁多但缺乏重點,更沒有將此與台灣自身的轉型聯繫起來。兩岸溝通上知己不知彼,無的放矢之處頗多。另一方面,馬英九既要經濟好處,又要和談免談。其實經濟牌是北京制約台灣走向獨立的主要籌碼,馬英九式的「政經分開」,無異於「既要馬兒跑得快,又要馬兒不吃草」。北京對台北禮遇有加,兩岸間小的突破還會有,不過以馬英九目前所擺出的姿勢,筆者相信「中國因素」在可預見的未來,難以成為推動台灣經濟轉型的主要動力。....

今天台灣最缺乏的,是對台灣經濟未來的定位,一個既具前瞻性有又可操作性的重新定位。只有有了清晰的目標,知道十年後的台灣應該是什麼樣,政策才會有的放矢,商民才有努力的方向。...

令人遺憾的是,台灣始終未能實現自我重新定位,遑論轉型戰略。沒有全盤的策略,政策上一定是各自為戰,有時甚至是「一心搏二兔」。缺乏清晰的大局觀,無法用戰略性思維來統帶、協調具體的政策,是台灣經濟近年落伍的深層次原因。沒有這些,兩岸解凍、企業回台、基建投資只能對台灣經濟提供一時性的利好,但是難以做到真正的轉型,「台灣還要苦多久」也就無從得到滿意的答案。

真巧,前幾天才聊到高雄港現在咖啡座比貨輪還多,十年之間就大轉型成為觀光港,今天就看到這個新聞:高雄港 世界第6貨櫃港排名不保。

China Investment Corp 禮拜六 (9/29) 在北京正式掛牌開始運作了...

不過他們目前唯一的投資案似乎就是今年五月的 Blackstone?績效想必因 Blackstone 上市以後股價疲弱而不彰吧。不過如果你問我的話,我會認為這個「中國投資公司」會面對的是比較複雜的政治問題,物色投資標的倒是其次。

Refer to: 中國投資公司掛牌成立

在辛巴威生活不知道會像什麼樣子呢...?

辛巴威的一些小資料:

Economist 上禮拜編了一份很好玩的「大麥克指數」。基本上是拿各個國家麥當勞賣的 Big Mac 的售價來作比較,看看各個國家的麥當勞售價,和他們實際換算的該國匯率是否有差別。(是啊,我知道很多人都做過這種「用麥當勞售價來比較物價差異」的簡單調查 :p)

由表中可知,中國大陸 (-58%) 和香港 (-55%)、埃及 (-51%) 都似乎有匯率嚴重低估之嫌。台灣的 (-33%) 似乎也有這樣的影子。

圖表貼在後面:

Source: Economist - The Big Mac Index

昨天的新聞了,但是今天才有空寫。

在 Venturebeat、紐約時報 和華爾街日報都看到這個消息,中國政府宣布會買下一部份重量級私募基金 Blackstone 的股權,大約價值三十億美金 (將近一千億台幣)。如果根據這邊 Blackstone 準備 IPO 的時候各界估計的釋股水準,那麼中國政府這次買下的股權大概是 7.5% - 8% 左右吧。

Blackstone 是最負盛名、也是第一個準備上市的重量級私募基金。

這陣子,就在中國大陸正式表態他們不願意把所有的外匯存底都拿去買美國債券以後,各界就在紛紛揣測大陸的 1.2 兆美元外匯存底到底會被分散到哪些投資組合上面 - 因為毫無疑問的,這麼多錢不管買什麼就會漲什麼。水漲船就高。

沒想到這次的標的居然會是 Blackstone。下一個呢?

很多朋友問過我,為什麼我沒有打算買一台車,自己買一台不是比較方便嗎?

我想過好幾次這個問題,除了資本報酬的理由以外,我想另外一個原因是我始終覺得台灣車價太貴。雖然我不是汽車迷,對車子和車市也不熟,但是讓我簡單說明一下我的觀點。

請先看這裡,2007 款的 Porsche 911 沒有一款價格低於 600 萬元,甚至有的逼近千萬元。

那麼再看這裡,對比一下 2007 款的 Porsche 911 的價格。你有什麼感覺?

嗯,我們買的售價就是比他們貴上兩倍多。至少看到的牌價就是如此。但是還不只有這樣而已。

你想一下,美國的 GDP,每年一人大約是四萬美金左右。也就是說,粗略的估計法,平均美國一個人兩年的薪水就可以買一台 2007 Porsche 911 Targa,平均三年的薪水就可以買一台 Turbo。台灣這幾年的 GDP 大約是一萬六左右。假定國內買 Porsche 911 的價格是剛剛看的低價的更低 600 萬元,那麼要十二年的薪水才能買一台。

我知道這是很粗糙的估計方式,但是我想你大概懂我的意思了。一樣是犧牲購買力,為什麼人家就可以犧牲比較少購買一樣的奢侈品,我就要犧牲比較多?難道我是次等人種嗎?

我認為我不是次等人種,所以我不願意在這樣的條件下買車。

你覺得呢?

前幾天看到 stealth 的一篇 Did you know? 可是一直沒時間好好看。今天才偷閒稍微看一下,實在是一部好投影片,忍不住轉貼過來 XD

這篇是 lucifer 翻譯的中文版投影片。原本 Carl Fisch 的投影片在這裡,而他投影片的 blog 在這邊。這個投影片的參考資料列在這裡,而這邊可以抓到 wmv 檔。

這幾天最震動華爾街的大事,大概就是著名的私募基金 Blackstone 準備上市了。(SEC filing here)

先不論釋出的股票數量和價格多少,光是 Blackstone 的名頭就會讓人眼睛為之一亮。Fortune 在前幾期才把 Blackstone CEO Stephen Schwarzman 稱為 "Wall Street's man of the moment",並且在該期把 Blackstone 評為私募基金中規模最大的第一名。當然私募基金的資金外界很難揣測,但是毫無疑問 Blackstone 絕對是最具份量的玩家之一。而且這次釋出的股票 IPO 大約佔了 $4 billion,如果照一般外界預測,這次只有釋出 10% 股權的話,那麼 Blackstone 的市值就會達到 $400 億美金的水位,大約一兆三千億台幣。

私募基金上市最近好像蔚為風潮。Fortress 上個月也才成功上市募資,但是像 Blackstone 規模這麼大的 PE 要上市還是頭一遭。(另一個重量級 PE,KKR 在歐洲上市的不是母體,而是子基金) 這個新聞背後不免讓人聯想:「如果私募基金賺這麼大,又沒有資金需求的話,為什麼他們需要上市?難道是要趁最近當紅炒股價換現嗎 」?XD

Anyway,總之看來才剛過完 60 歲奢華生日派對的 Stephen Schwarzman,還可以繼續佔據新聞版面一段時間就是了 :p

Blackstone files for $4 billion IPO

Blackstone's IPO

Is Blackstone's IPO contradicting ?

Blackstone 的 SEC filing

在我開始以前,讓我先請大家猜個謎好了。

你知道世界上現在 GDP 最高的國家是哪一個嗎?

美國?日本?瑞典?還是德國?

都不是。是百慕達。

你是不是跟我一樣,以為百慕達三角洲只會掉飛機呢?但是現在世界上 GDP 最高的國家,就是百慕達。根據美國中情局的資料,2004 年的百慕達 GDP 已經多達 $69900 美元。而根據這邊引述世界銀行的資料,2005 年百慕達的 GDP 更是達到 $76403 美元。這段時間內,根據行政院主計處公佈的資料,台灣在 2004 和 2005 年的 GDP 分別是 $14271 美元和 $15291 美元。

我們賺的錢只有不到人家的 1/4 呢。喔,對了,百慕達只有 53 平方公里大,論面積,台灣是他的六百倍。他的天然資源比台灣更少,但是卻能創造遠比台灣優越的財富。

前言說完了,那麼來聊正題吧。

這是昨天在自由時報看到的評論,想了一想好像實在該出來寫點東西。看到這些文字,我有點意外、有點錯愕,也有點難過。自由時報,到 2006 都還是閱報率第一的報紙。可是寫出來的評論,在我的角度看來,好像只有恨。

濃濃的、化解不開的恨意。不碎屍萬段挫骨揚灰不足以洩憤。於是先要拆除兩蔣銅像、繼是要中正機場改名,然後是中華郵政 / 中國石油改成台灣郵政、台灣石油,現在則是中正紀念堂要改名並且拆除圍牆了。那麼,接下來呢?要不要把他的後人趕出台灣呢?

事實是,蔣中正已經死了。他的是非功過,將來自有史家品評。如果對他不爽,極度痛恨他的所作所為,那麼大可以下筆為文、著書立說闡述一番。改名的意義在哪裡?拆除圍牆的意義又在哪裡?我看不到。

事實是,中正紀念堂已經是觀光客來台北的大景點之一了。許多外國朋友來到台北,除了故宮和小吃以外,通常也都會詢問中正紀念堂的交通方式、遊園路線。即使蔣中正罪大惡極,那麼留著中正紀念堂也無礙史官撥亂反正,甚至更能當作當年威權統治的罪證。貿然改名,只是徒自讓台北市少了吸引觀光客的賣點,讓鄰近商家和小販生意直線下落而已。

看看這幾年國內的發展,從一連串的拆除銅像開始,到教育部的教材去中國化改編,和國中國小的鄉土教育強調本土化,再到中正機場改名、國營事業改名,和現在的中正紀念堂改名... 這怎麼越看越讓我想起共產黨的紅衛兵?當年中共文化大革命,打倒孔家店、推翻帝王專制圖騰的種種作為,不就是現在這樣嗎?

現在:看到「中正」的東西,就是罪惡淵藪,打掉。

紅衛兵:看到孔廟,就是害中國墮落的元兇,打掉。

很像吧?都是那麼急切、強烈的想要擺脫巨大的陰影,濃烈化解不開的恨意,還有無處宣洩的鬱悶。在我看來,這就好比有人殺了你兒子,你巴不得要兇手償命。於是你把他抓來,千刀萬剮之後,給了他最後一擊,終於了結了他的生命。然後呢?你的人生還剩下什麼?你是為了復仇而活的嗎?那麼殺了他以後,你的人生還有什麼意義?

那麼,這和百慕達、知識份子有什麼關係?

關係可大了。

看看百慕達吧。人家一個小島國家,周圍都是海洋,卻能憑藉著優良的金融制度和法律,建構成為境外金融中心。地方只有華盛頓特區的 1/3 大小,台灣的 1/600 大,但是 GDP 接近美國的兩倍,台灣的四倍不只。

世界不會因為你忙著做仇恨鬥爭就停下來等你。這個世界上,少了你一個台灣,還有很多國家等著起來取而代之。百慕達也是。如果今天他政府改弦更張,決定來個政策大轉彎,會發生什麼事情?也許可以參考萬那杜的下場。萬那杜本來也是經營類似型態的金融中心,可是在政府宣佈要求境內所有銀行在當地開設永久地址的辦公室、加上至少聘用一位全職員工以後,銀行數目從 37 家銳減為 7 家。

事實是,如果你不夠爭氣,世界不缺乏可以取代你的國家。萬那杜如此,百慕達、台灣亦如是。

那麼,這幾年台灣做了些什麼?除了無止境的仇恨鬥爭以外,還有什麼事情在發生?我們的願景和應許之地在哪裡?我們的國民生產毛額為什麼在民國 85 年以後就停滯不前?

講的更白一點,台灣的知識份子都在做什麼?受過教育的人如你我,每日兢兢業業忙忙碌碌,做了些什麼事情、到底有什麼樣的貢獻?為什麼沒有改變這一切的發生?為什麼沒有有傲骨的讀書人站出來力挽狂瀾?為什麼我們坐看社會空轉卻麻木不仁?

古代的士族,是社會價值、倫理道德的維護者。如果知識份子都不能夠奮起振興時弊,那麼必定會出現如同五代十國一般的黑暗時代。將來的史家,在論斷這個時代的時候,除了針砭無知無恥的政客以外,所有受過教育的知識份子,也難逃「自掃門前雪」的罪責。

中正紀念堂改名的表面,是政客的炒作和族群的操弄。真正內在的涵義,是當代知識份子的墮落,與道德倫理的喪失。雖然我明明知道,末世衰象時,這種光怪陸離本來就應該層出不窮,但是如果連真話都說不出來,那麼我肚子裡的書恐怕也是白讀了。只希望,接下來十年之後,不會真的出現如古代賈似道時典官賣爵的樣子就好了...

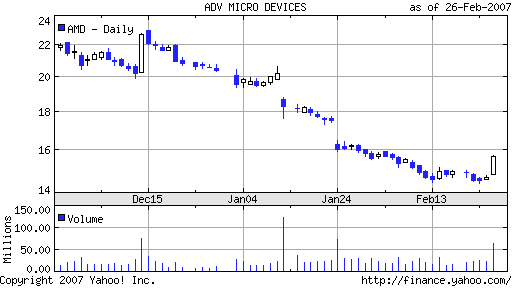

日月光和 AMD,大概是近來半導體業最熱的兩個新聞了吧?

在上次私募基金 (Private Equity) 傳出凱雷想要收購日月光之後,AMD 也傳出成為私募基金相中的標的之一。由圖中可以看出,昨天消息傳出後,市場反應造成股價大漲。(新聞可以看 Forbes 或是 Reuters 的報導)

AMD 才在一月揭露 2006 Q4 的財報,虧了 $574M,加上對前景不佳的預測,造成股價難有起色。現在傳出 PE 對他有興趣,不知道是真?還是假?可以預見的是,已經紅透了的 PE,還會繼續造成不少話題就是了。

柬埔寨裡面,和許多地方一樣,都有特許事業的存在。

柬埔寨舉世聞名的古蹟吳哥窟裡面,已經開發成為類似觀光公園的場所。在古蹟群裡面參觀,四處都會有驗票員查驗門票,如果沒有門票是無法入內參觀的。

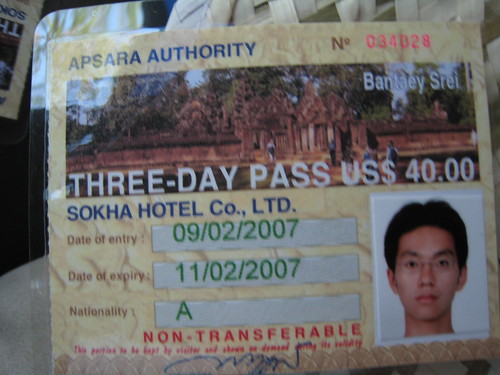

這是通行證的正面。每一張通行證都有黏貼照片,避免一張通行證被多人同時使用。同時也有通行證的有效期限。如圖所示,三天期通行證的費用是 $40 USD。如果單日通行証的話是 $20 USD,要一周有效的七日票則是 $60 USD。

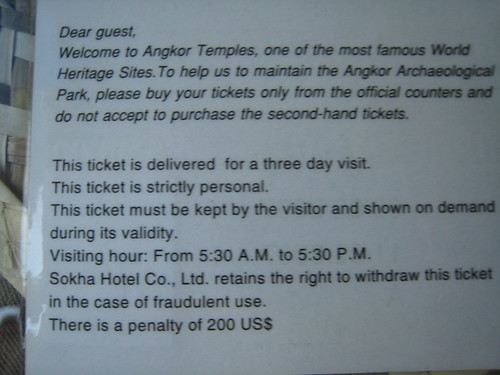

在吳哥窟裡面參觀,每一個古蹟前面都有查票員,是整個吳哥窟管理最嚴謹的地方,查驗門票比保護古蹟還要用心。當然是為了確保每個人有買門票他們才有收入。但是可不要搞錯喔,這份收入可不是給政府的,或是什麼國家公園管理處之類的東西。這筆錢,是一家 "SOKHA Hotel" 的公司收走的。

是的,在票卷上可以看到,這個票是這家公司發行的,然後從背面的使用說明也可以看到,這家公司甚至聲明可以隨時收回票卷、或是有違規行為的時候處以高額罰鍰。

顧名思義,這個 SOKHA Hotel 公司是當地的旅館公司。是一家五星級飯店,老闆據說是越南人。為什麼一個旅館業者可以收古蹟門票的錢?

柬埔寨政府為了吸引業者開發吳哥窟的觀光資源,拿吳哥窟的經營權利招標。一來可以吸引外部資金進駐吳哥窟開發,藉此吸引更多觀光客進入柬埔寨;二來也省去政府經營維護所需要的管理和費用。SOKHA Hotel 的這個越南老闆標到了吳哥窟古蹟的生意,也就是柬埔寨政府的特許事業。於是每天可以坐擁觀光客源源不絕的收入。當然沒有人會笨到相信這筆錢他可以獨吞,但是顯然某種程度上來說是非常好賺的生意。

有多好賺?一張門票一日卷 $20 USD,七日卷 $60 USD,或是像我們買的三日卷 $40 USD。柬埔寨並不是工業發達的國家,根據這裏的報告,2002 年的柬埔寨,國民平均年所得只有 $150 USD 而已。

顯然不管在哪裡,特許事業通常算盤都可以打的過。相信這個越南商人在柬埔寨的政商關係應該也相當不錯才是。 不然這筆錢難道不分給當地官員嗎?

紐約證交所又出招了,這次是和東京證交所宣布結盟,一般市場預期兩者可能合資成立合作公司,或是商談合併案的可能性。

這已經是一年來紐約證交所第三次大的併購/合併新聞,首先在 2006 年六月,紐約證交所宣布和歐洲的 Euronext 合併,成為橫跨大西洋最大的證卷交易所,並且在這兩天被核准了。然後在今年一月,紐約證交所再度領軍,買下印度孟買的 National Stock Exchange 的 5% 股票。在這次入股當中,也帶領了包括高盛在內的其他三家金融機構,各買 5%,總共佔了 National Stock Exchange 的 20% 股份。

就在這一堆合併風把大家搞的眼花撩亂之際,現在 NYSE 又要跟日本的東京證交所結盟合作,甚至有可能導向購併合作。

如果你對這一切沒有感覺的話,那麼你可能不曉得,在這兩家證交所上市的股票市值,加起來總計大約 20 Trillion 美金,約合600 多兆台幣。如果確實合併成功,那麼毫無疑問的,這個證交所將成為世界最大的證卷交易市場。

NYSE 最近的出招頻頻,或許也可以視為抵抗中國證交所的興起,所採取的防禦措施。不只盡力結合工業化國家的成熟證卷市場 (Euronext 和東京證交所),而且只要當地法律條件允許,他們也很願意拉攏如印度的新興市場。(印度在 2006/12/22 才准許外國人擁有印度證交所的股票,但是不能高於 49%。紐約證交所一月就宣布入股了,由此可知紐約證交所等集團手腳有多快 -_- 市場開放應該也是這幾家大財團促成的吧...)

除了證卷交易市場以外,期貨等衍生性金融商品的交易所也有類似的購併/結盟風潮吹起。去年十月芝加哥的 CME 和 CBOT 也宣布合併,形成全球最大的期貨交易市場。

在時代巨輪不停的轉動之下,這些金融巨人也被迫作出調整和改變。看到他們這些動作的時候,難免不禁在想:現在台灣的角色在哪裡?我們有和別人合作的價值嗎?對於其他人來說,我們的應許之地 (promised land,我喜歡把市場這樣稱呼) 在哪裡?

更直接的說,就算我們真的有價值,真的能夠營造出夠大的市場,如果有人要來跟台灣證交所談入股/購併的話,我們有膽量和對方合作嗎?如果對方是中國大陸的資金呢?會不會又有中資來台的問題?是不是又要大家上街遊行還是公民投票來表決這種事情?就算真的公民投票,弄得懂這些技術細節的人又有幾個?

印度阿三都有這種膽量跟氣魄了,我們呢?

時代巨輪運轉的陰影底下,如果看不清楚巨輪怎麼運轉,是會被輪子壓死的。

今天吃完飯後,跟表現無敵棒的美寶到信義誠品逛書,無意間發現十九世紀的經典書 ─ Charles Mackay 寫的 Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds,居然也出中文版了。

是財訊出版的,而且中文名字翻譯的很直接 ─ 異常流行幻象與群眾瘋狂。翻譯者是阮一峰,我沒有看過他以前的翻譯著作,似乎是個比較生面孔。看譯者資料是個大陸上海人,不知道是不是就是這位呢?(猜想上海財經大學裡面叫做阮一峰的經濟博士生應該沒有兩位才是)

中文版翻的好不好,我不知道。不過看到有人把這種大作翻成中文版,總是很開心的事情。

© Free Blogger Templates Autumn Leaves by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP